当前热失控实验的统计结果

01、热失控的实际状态

这份材料首先说明了国内电动汽车起火中有63.35%的事故是与电池热失控/扩散相关的,其次是充电引起的(充电问题其实也是和电池有关系的)。在热失控场景的细分状态下,也是分为驾驶、停置、充电后停置。其实最让人担心的就是车辆本身没有碰撞或者受到异常的冲击情况下,在充放电混合场景的驾驶,热失控比例为45.71%,在充满电之后停放发生热失控的比例为41.91%。

图1 热失控的情况

为了应对这种情况,目前车企这边对于一定运营时间之后的车辆限制最高的SOC上限。而电网端对于快充的最高SOC都有限制,这个95%的设置是基于BMS发给充电桩的。

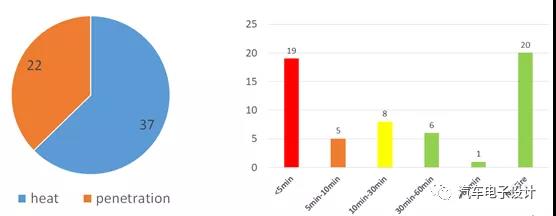

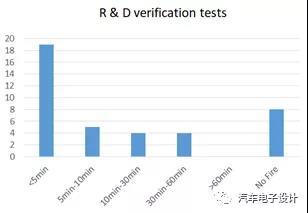

针对目前国内的认证实验情况,这部分是59个热失控测试结果统计(包括国内测试机构的19个国标强检测试和40个车企开发验证测试)。

1) 目前选用的热失控触发方式以电芯加热为主(37个),外部针刺为辅(22个),这是因为实际针刺要在Pack上开孔

2) 总体来看,已经有20个实验实现了没有整包的热失控,有1个实现了60分钟以后的热失控。

备注:热失控实验其实对环境条件影响很大,不同位置、不同温度触发的热失控差异特别大

图2 热失控实验的情况

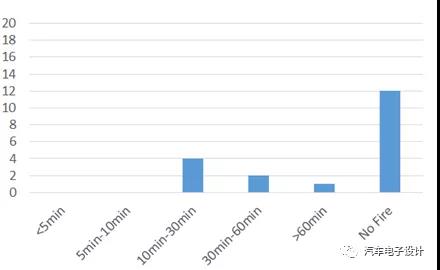

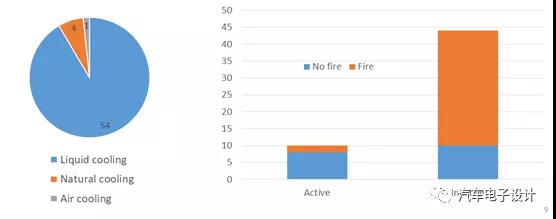

在19个做强检的测试产品中,都是在10分钟以上的,到了这个阶段都是比较成熟的产品拿过来做实验,有10个案例是没有起火的(这部分没有标示电芯能量密度,LFP是很容易实现这种效果的)。

图3 强检的热失控实验

开发实验的情况,就是车企还在实验,相当一部分拿了高能量密度的电芯去做实验,有好多都没有撑住5分钟。

图4 开发实验的热失控统计

在目前的设计中,有相当一部分是开启10个水冷工作的,也就是通过热失控检测感知触发水冷系统工作,这里对于整车的工作逻辑都有很大的变化,这部分对于车辆实现不热失控至关重要,怎么说呢,为了热失控这样的小概率场景,车企是需要开发一个单独的控制状态来应对的这样的特殊而且危害巨大的场景。

图5 热失控状态下热管理系统的开启

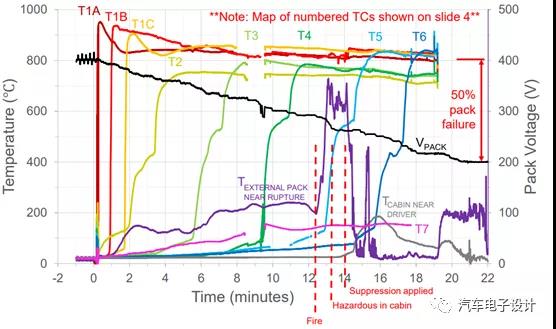

02、国外的研究情况

我最近看了AVL和FEV有关热失控方向上面的处理,其实国外对于这个话题之前是比较抵触的。比如LEAF 40kwh这样的经典车型,50万的存量没烧过几台,做整车热失控整体还是蔓延的,但是这种场景在之前AESC的电芯上,由于严格的控制就是没发生,或者说概率很低。当然这也是导致AESC的成本下不来的根本原因,从长远来看,选择低成本和高能量密度两项,还要满足不断提高的快充功率,热失控传播实验还是非常需要的。

小结:从2017年开始的120Wh/kg的限制,到2019年大概有200万+存量的三元车型,这部分在后续的时间还会给我们带来很多的起火事故。随着时间的推移,对这些车电池状态的监控和替换,包括降SOC和功率使用可能是必然的。而从2021年开始导入更多的热失控控制措施,也会让电池包的安全层面有比较大幅度的上升,这是一个动态的过程。我相信2020年欧洲大规模快速扩张的130万乘用车里面,也会有很多的问题,我们可能还是长期要和电动汽车起火相伴。

编辑推荐

最新资讯

-

标准解读丨ISO 21111 《道路车辆车载以太网

2025-03-31 19:15

-

清研精准兆瓦级充放电测试设备——重新定义

2025-03-31 19:13

-

强强联合:imc FAMOS内嵌Python接口,提高

2025-03-31 19:12

-

汽车动力电池与发动机系列标准宣贯会在武汉

2025-03-31 16:08

-

氢内燃机2.0-西南研究院(SwRI)启动第二阶

2025-03-31 16:06

广告

广告