汽车行业电动潮早已来临,导致造车门槛降低,随着各大财团纷纷加入造车市场,汽车圈发生了抢人大战,但被抢的都是新能源三电开发以及自动驾驶相关的工程师,而传统领域工程师,比如车身、底盘、碰撞安全等等这些“撸铁”工程师,好像并不太受新造车势力的欢迎。同时,自动驾驶时代的来临,也显得碰撞安全工程师好像无用武之地了,碰撞安全撸铁工程师,是不是就要被行业淘汰了?

其实不然,造车新势力主要力量集中在电动车尤其是纯电动车领域,电动车嘛,为了解决人们里程焦虑的痛点,主机厂逐步放弃了相对安全的铅酸电池,开始使用能量密度更高、同时也更不稳定的三元锂电池。这还不够,在电池包尺寸方面,电池包越做越长,越做越宽,越做越厚,里程确实提起来了,甚至能跑1000公里,跑赢了燃油车。但这个高续航里程是建立在潜在的高风险之下的,也就是电动车的安全问题。

根据盖世汽车披露,仅2020年媒体公开报道的汽车起火事故就有124起,不乏一些大厂,多数案例都是充电过程中起火,或者碰撞后起火,但这些只是表象,绝大多数案例起火燃烧后已经“毁尸灭迹”,无法探寻起火的真正原因。这些原因可能是电池本身固有设计缺陷,或者软件系统缺陷、设备故障、连接松动导致内阻增加,或者因发生过轻微剐蹭导致电池包密封失效进水等。

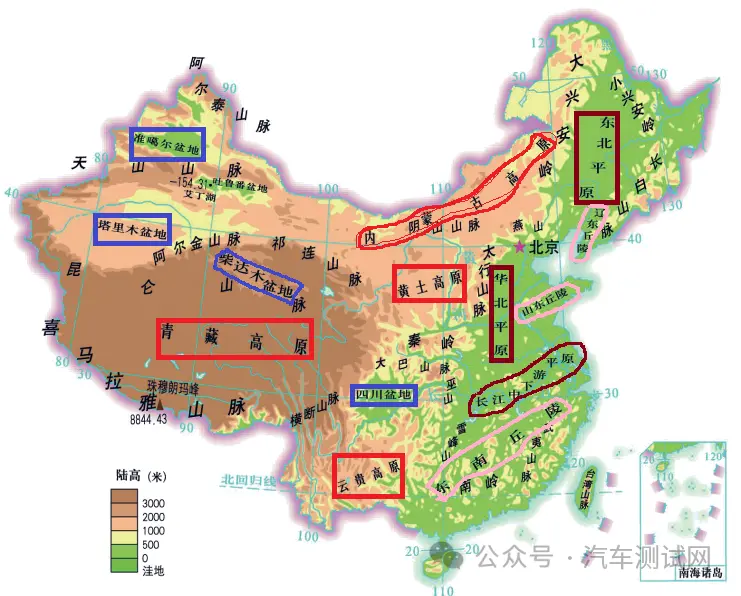

先不说电池起火的其它深层次原因,单从电池包尺寸角度,从碰撞安全方面来说:

电池包越做越长,正碰后碰更容易被副车架等底盘件挤压,起火风险增加;

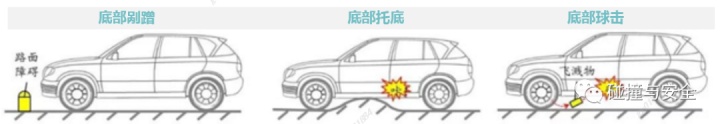

电池包越做越厚,最小离地间隙位置变成了电池包,稍不留神就电池包磕底了;

而且磕底工况具有“潜伏期”,假如开电动车在路上,底盘被路面高速弹起的石子击中,有可能导致壳体开裂,或者上下路肩的时候挤压到电池包,也容易导致壳体变形,这些问题当时可能不会马上引起起火,但假如车主没有意识到这些问题,长时间不检修,模组、线束、铜排长期受挤压,可能在某个时间段,比如充电或者静置过程中突然起火。

所有碰撞安全工程师的活就来了,如何更合理的布置机舱高压电器件、如何更合理的布置高压线束、以及做车身结构件的设计优化以保护电池包和高压器件、如何应对磕底等等,所以说,新势力造车时代,碰撞安全依然是不可缺少的重要角色。

再从新造车势力的另一个方面,自动驾驶领域谈谈碰撞安全的用武之地。

有了自动驾驶后,可以说是解放了驾驶员,不需要再双手握紧方向盘,眼观六路耳听八方了,这种情况下驾驶员的坐姿就比较放松了,不一定处于标准姿势,肯定有斜靠着的,有躺着的,有朝后坐着的,这种情况下假如说发生了碰撞事故,想象一下会发生什么?

先看一个自动驾驶场景下,驾驶员躺姿脸朝后乘坐,发生前部碰撞的场景动画。

再看一个驾驶员正常坐姿,但AEB紧急制动导致乘员前倾,制动不及发生前部碰撞的场景。

在第二步气囊点爆过程中,驾驶员头部已经非常靠近驾驶员气囊,此时气囊点爆,人的头部将会受到猛烈冲击,文字可能无法描述猛烈的程度,放张图感受一下

简直是too young too naïve, 全自动驾驶的和谐号都能相撞,更何况数量众多,场景更加复杂的无轨交通呢?

这种情况下,碰撞安全工程师的活就又来了,只不过现在不是开发标准工况的乘员保护,而是要做更全面、更真实的全场景开发。比如躺姿下的碰撞安全开发,背靠状态下的乘员保护形态?再先进一点,自动驾驶嘛,肯定是搭载了紧急避撞系统的,那么紧急制动状态下的乘员响应及保护策略?自动紧急转向避让下的乘员响应及保护策略?另外非标准坐姿下,传统的安全约束系统应该不能有效发挥作用,我们还需要开发新的约束系统形式等等。课题多的很,就怕忙不过来。

所以,笔者认为,新势力时代,诸如碰撞安全等传统领域,并不是无用武之地。一方面我们应该在新能源安全方面精耕细作,让电动车也无惧碰撞,在细分层面,电池的碰撞耐受极限还有很大的研究空间。另一方面,在自动驾驶领域,碰撞安全应在主被动一体化的集成安全领域下一番功夫,做好主动安全干预引起的乘员非标准体位下的被动安全保护将会是新的发展方向。

广告

广告