高强度碰撞下电控门锁的可靠性思考

电控门锁在极端情况下面临的风险:如果碰撞信号未能成功传递至门锁执行机构(比如线路受损),或电源过早中断,车门就可能保持锁止状态。

断电与锁死风险:电控门在严重碰撞下可能面临的最大挑战是断电。当碰撞冲击导致车辆电源线路损坏或电池脱落时,电子门锁瞬间失去动力源。如果此时车门未能及时解锁,乘员将无法从内部正常开门逃生。而外部救援者由于门把手隐藏或车门锁止,也难以迅速打开车门,造成救援延误。

高强度撞击下的极限工况:

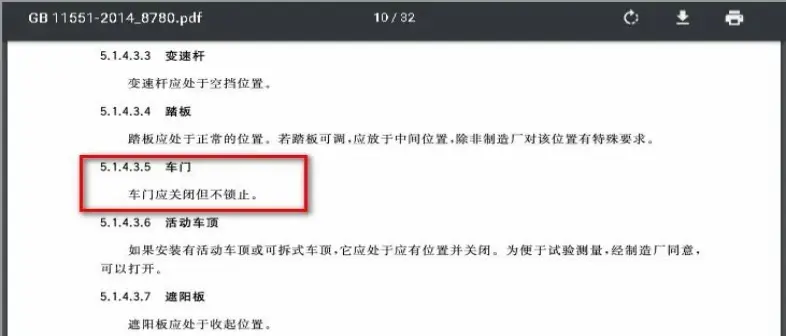

目前的法规《GB 11551-2014汽车正面碰撞的乘员保护》主要在50km/h范围内验证碰撞后的车门可开启性。

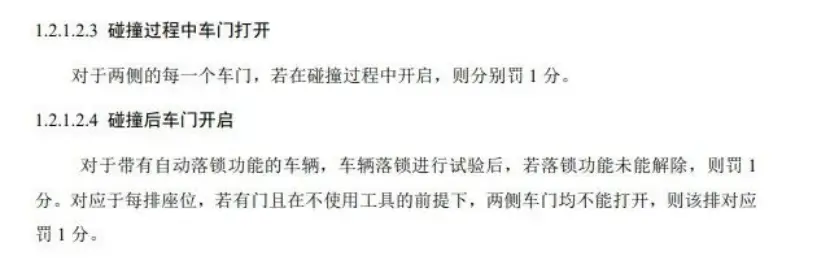

在2024版的C-NCAP正面撞击评价规程中,对于车辆发生正面撞击后的安全评价中,也要求车辆不能处于锁止状态,否则在评价得分中将被给予扣分的处罚。

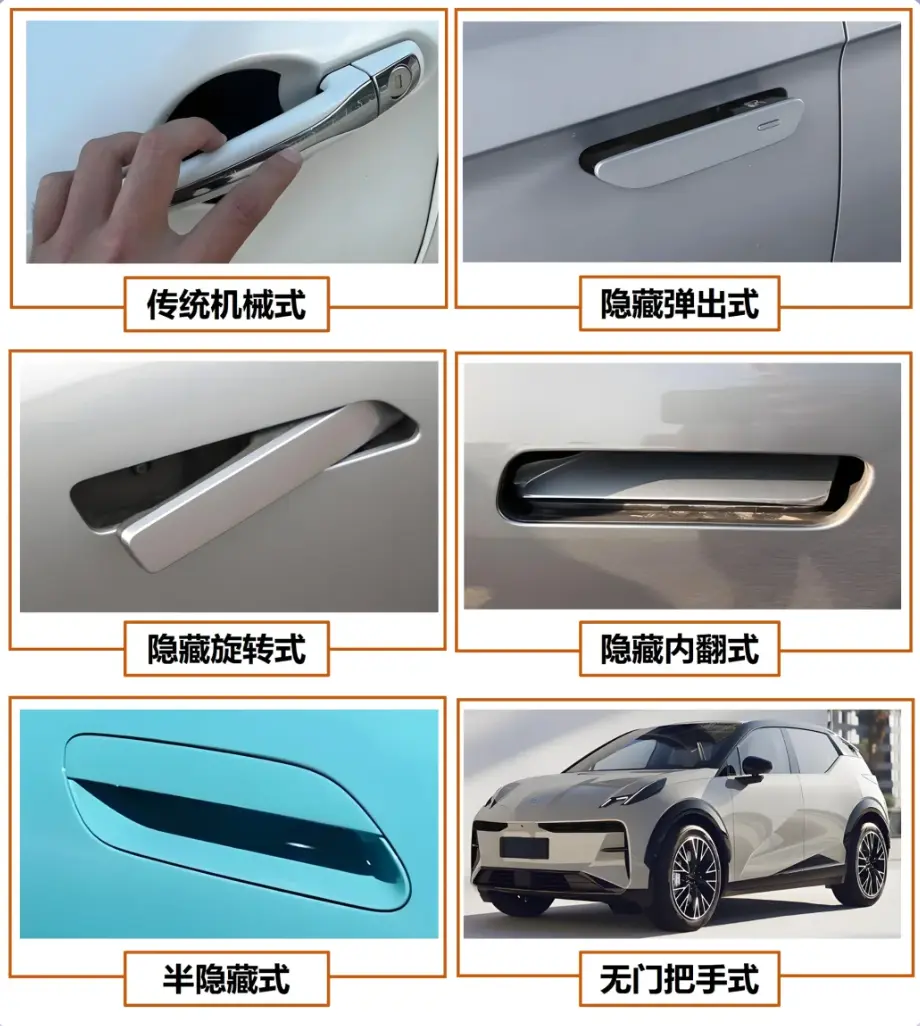

然而在更高速度或更复杂事故形态下,车门解锁机制是否依然可靠,是一大技术问号。有专家指出,现行标准的碰撞速度偏低,难以保证在高速撞击(例如100+ km/h)时车门还能顺利自动解锁。高速碰撞时冲击力更大,车身变形更剧烈,电气系统和线束更容易受损。即便门锁已发出解锁指令,车门也可能因为车身变形而发生机械卡滞。此外,隐藏式门把手在猛烈撞击中可能无法弹出,车门把手区域的变形也会使得外部很难施力打开车门。再者,车辆碰撞后往往出于防火安全触发主电池断电(如熔断器引爆切断高压电),这虽然保护了乘客免受电击和火灾,但也可能使低压电系统瞬间掉电。如果没有预留碰撞后的短暂供电维持门锁动作,电子门锁会过早失去功能。这对全电动门(如部分高端车型的电动吸合门、感应门)是严峻考验,因为这类门平时完全依赖电机驱动开闭,一旦断电反而比普通电锁更难开启。

用户认知与操作挑战:

电控门普及带来的另一个问题是用户和救援人员对应急解锁方式缺乏了解。在机械门锁时代,开门逃生几乎是本能操作;但如今每款车的应急机械开锁装置位置各异、操作方式不同。如果乘员受伤惊慌时不知道门板储物格里有根拉手,或者救援者不清楚某车型的隐藏钥匙孔在哪,就可能错过最快的逃生时机。现实中就发生过车主因不熟悉机械解锁而被困车内的情况。很多新能源车主并不了解自己车辆配备了哪些逃生通道。同样地,路人或消防救援人员面对设计独特的隐形门把手,也需要迅速判断如何施力打开。这方面的认知鸿沟,是当前技术推广中隐含的安全风险。主流车型虽然都在车内配备了机械备份开锁,但缺乏标准化提示和培训。当意外发生时,乘员可能错过正确操作,救援人员则往往选择破窗或切割等更极端手段。

设计取舍与冗余不足:

追求极致科技感与安全冗余的平衡,也是行业面临的难题。不少新能源车型为了降低风阻、提升美观,舍弃了外露的门把手,甚至改用触摸感应或人脸识别来开门。这些创新虽然提升了日常使用体验,但在意外情况下如果电子系统失效,车门就可能变成“徒有其表”的封闭舱门。一些车型的12V辅助电池仍沿用传统前舱布置方式,如果工程防护不到位,前部撞击可能直接造成电源中断。相反,有经验的厂商开始调整电瓶布局,将其转移到不易受撞击波及的座舱后部或中央,并增加固定支架防止松脱。此外,在电子门锁设计上,目前大多依赖单一电源供电,缺乏多重冗余电源支持。这是因为增加独立备用电源会带来成本、重量和复杂度,不少厂商倾向于通过机械备份而非双路电源来解决问题。然而机械备份只能在乘员主动操作时发挥作用,对于无意识或受伤乘员,备电方案才能自动地帮助解锁。但这方面的技术应用尚不普及,成为电动车门安全的一大隐患。

当然,并非所有电动车在事故中都会出现门锁故障。有些保留传统机械门把手或优化了解锁逻辑的车型在撞击后表现出色。

自动解锁功能可靠工作+机械门把手易于操作,确实能够降低碰撞后逃生难度。反观一些全电子门把手车型,如果缺乏上述“双保险”,在极端条件下就暴露出了安全短板。因此,如何在保留先进设计的同时,通过多种手段确保“断电不开门”的悲剧不再发生,是整个行业需要正视的问题。

- 下一篇:联合国汽车法规体系介绍

- 上一篇:一文解析汽车控制器软件开发过程中的测试

最新资讯

-

线控制动之机电制动(EMB)系统的综述:结

2025-04-13 09:30

-

「零重力」全球首个!中汽协会发布《汽车大

2025-04-12 21:00

-

自适应模糊控制尾翼设计及其制动性能研究

2025-04-12 20:57

-

振动试验及其设备中级篇 电动型振动试验系

2025-04-12 20:48

-

不会加塞的NOA不是好NOA?

2025-04-12 20:48

广告

广告