电动汽车能量消耗量与续驶里程试验方法解析

图为:重型商用车环境试验室

一、标准体系与发展历程

我国电动汽车能量消耗量和续驶里程试验方法的核心标准为 GB/T 18386 系列。早期版本主要基于国际标准ISO 8714,采用欧洲驱动循环(NEDC)和等速法测试。2017年修订后,标准首次将轻型汽车与重型商用车分开管理,并于2019年发布征求意见稿,进一步细化测试要求,增加对实际驾驶工况的适应性。2021年和2022年相继发布的GB/T 18386.1-2021和GB/T 18386.2-2022明确了轻型汽车和重型商用车辆对应的试验方法,引入中国典型工况(CLTC、CHTC),并优化充电程序与能量消耗量计算逻辑。

二、试验方法的核心内容

1.试验条件与设备

环境要求:测试需在温度可控的环境舱(23±5℃)中进行,湿度≤95%,并采用底盘测功机模拟实际道路载荷。

车辆准备:试验车辆需满足整车整备质量要求,动力电池初始荷电状态(SOC)为100%,且完成至少300km的磨合行驶。

2.测试流程与工况

轻型汽车:采用CLTC工况,包含低速、中速、高速三部分,总时长1800秒,覆盖城市、郊区及高速公路场景。

重型商用车:使用CHTC工况,模拟载货状态下的加减速、匀速及怠速行为,更贴近实际运输需求。

3.能量消耗量与续驶里程计算

能量消耗量(Wh/km)通过测量车辆在完整工况循环后的电量差值计算,需结合充电机效率和温度补偿系数修正。

续驶里程依据试验中各个循环测试数据综合计算确定,测试流程及试验终止条件都进行了更为科学合理的规定。

三、关键影响因素与技术挑战

1.环境与车辆配置

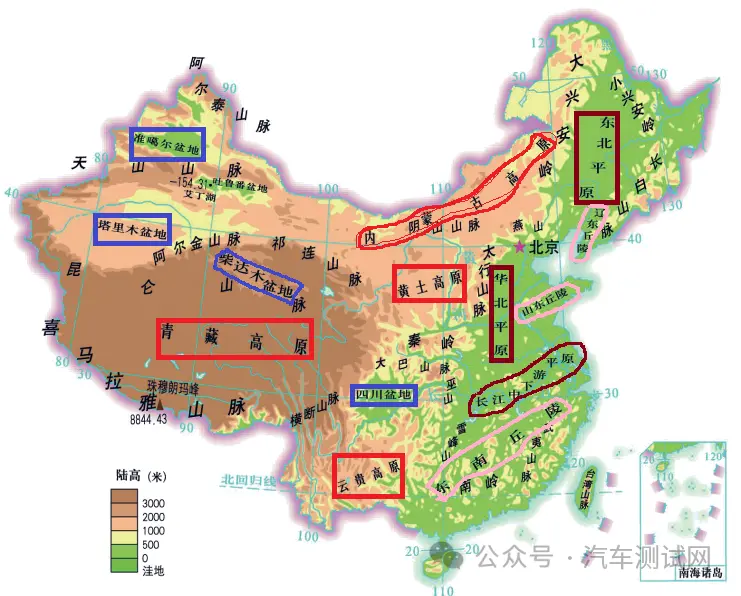

高原环境下,低气压与低温会导致电池性能衰减,续驶里程较平原地区下降10%-15%。

在高低温等极端环境下,车辆空调系统、再生制动策略及动力总成效率直接影响能耗结果,需在测试中记录相关参数以优化能效。

2.测试方法的局限性

试验室测试无法完全复现实际道路的复杂工况(如极端天气、交通拥堵),需结合车载终端数据采集技术进行补充验证。

四、技术动向与未来展望

1.能量流测试技术的应用

基于整车级能量流分析系统,可量化高压系统、低压附件及机械传动部件的能量损耗,识别低效环节并优化能量管理策略。

分布式光纤传感器与实时数据处理技术的引入,提升了功率测量精度(达0.015%)和动态工况适应性。

2.国际标准接轨

我国持续跟踪WLTP(全球统一轻型车测试程序)等国际标准,推动测试方法与国际接轨,增强新能源汽车产品的全球竞争力。

结语

电动汽车能量消耗量和续驶里程试验方法是评价车辆能效与技术水平的重要依据。随着标准体系的完善与测试技术的创新,国家汽车质量检验检测中心(广西)整车性能试验所将更精准地服务新能源汽车产业高质量发展。

最新资讯

-

曼恩和ABB成功测试基于以太网通信的电动重

2025-04-21 21:18

-

一文讲述汽车电子电气EEA架构

2025-04-21 20:58

-

中汽中心受邀参加中国消费品质量安全提升系

2025-04-21 20:57

-

标准解读 | 新版动力电池安全强标解读

2025-04-21 20:56

-

标准解读丨深圳地标《智能网联汽车自动驾驶

2025-04-21 20:54

广告

广告