动力电池为何有3种形状 圆柱/方形/软包(二)

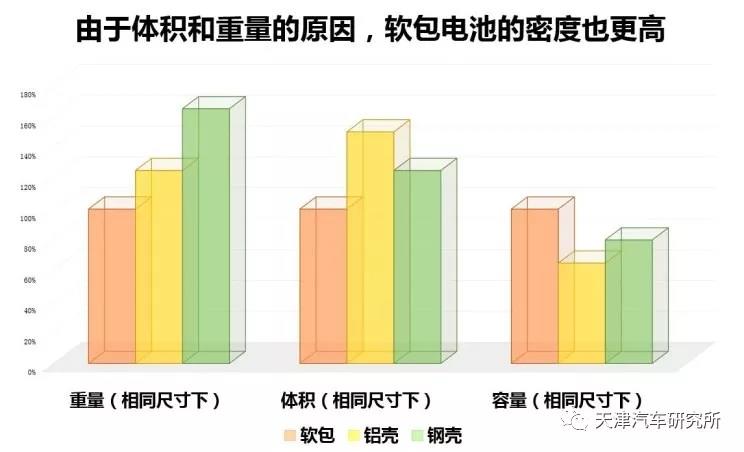

三类电池设计在外形不同的基础上,也拥有了各自的特性,三者能够通过外壳用料以及内部设计对单体电池的能量密度、安全性以及重量造成影响。我们再拿蛋糕来举个例子,馅料代表了单体电池的能量密度,而面粉代表了外壳包装材料选择。

不锈钢外壳曾经一直是圆柱形和方形电池的主要包装材料,因工艺标准要求的不同,更轻的铝制外壳在方形电池上快速推广,也在重量上形成了优势。而软包电池且因追求更加纤薄的工艺,采用了比铝外壳重量更轻的铝塑膜包装,其纤薄的程度你甚至可以用手感觉到内部液态电池的流动。

外壳用料的不同除了直接对单体电池重量有影响以外,对电池的安全、发热等环节来讲也有影响,毕竟最终一个个的单体电池要封装成组后放到车内。钢壳最硬也最重,它需要兼顾到安全工艺难度也相对低一些,而铝膜外壳最软最轻,在单体制造以及封装成组时,兼顾到的散热和碰撞安全也要求更高。而方形电池会根据对外壳材料选择的不同,存在同样的优劣势。

不要小瞧单体电池重量这件事,这对于最终封包成组放到车内将有多层面的影响。更轻的电池组能让整体车重更低,从而也为车企提供了更多的布局方法。随着技术的进步,越轻的单体电池在兼顾能量密度上的空间也越大。例如车辆在设计时限制只能装载一套300公斤的电池组,显然单体越轻,整个电池组的能量也就越高。

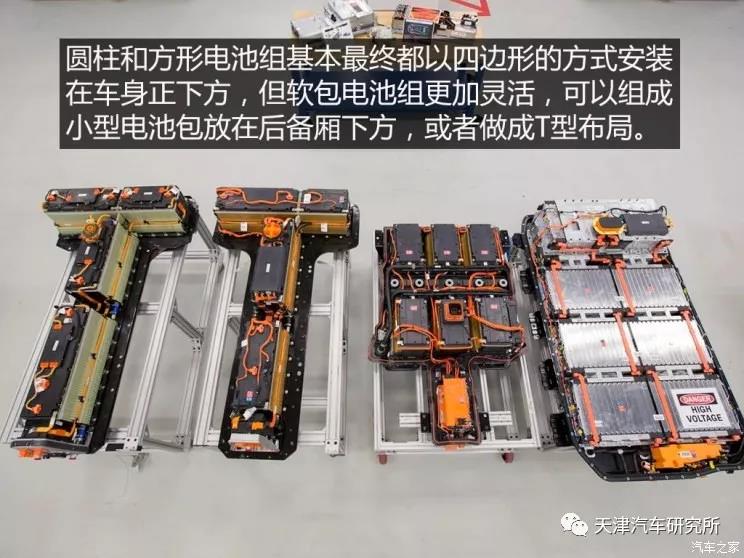

而使用钢壳的圆柱以及方形电池,在安装到车身上时控制配重的方案就比较单一。例如目前主流采用圆柱形电池组的新能源车,电池组的布局都在车身的正下方,这样才能保证即便重一些也不会影响整车的前后配重,但对车辆的离地间隙和车厢内的地台高度都会有影响。而有一些插电式混合动力车,会把圆柱形电池组放在后备厢下方,通过与车头发动机的重量进行配比,来均衡整车的配重,但结果就是后备厢的空间会变的很小。

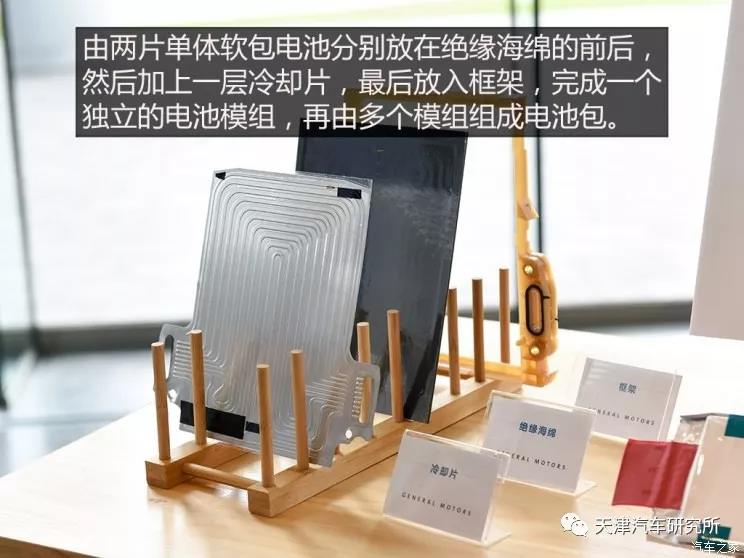

电池形状不同,在封装成组的安全性和散热等问题上,三类电池也出现了不同的优劣势。圆柱形电池虽然重且能量密度低,但在封包时圆柱与圆柱之间形成了很好的散热空间,而方形则不同,如果不留缝隙紧紧的排列在一起,除了散热是问题之外,单体与单体之间的安全性也难以保障。而软包电池在封装上会更加复杂,要安全、要保证散热,还要不损失软包本身纤薄体积的优势,可想而知在封装成组环节上有多复杂。很多车企会慎重考虑三类电池设计在封装环节的成本投入,目前来讲,依靠工艺难度和成本更低的圆柱形电池是现阶段的好选择。

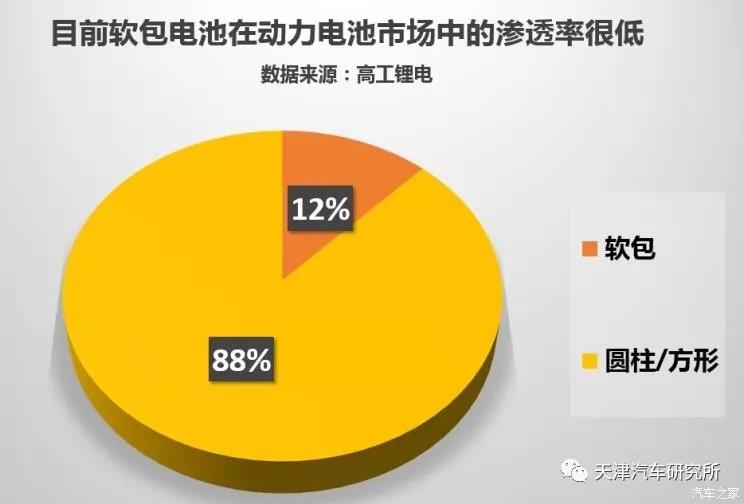

点评:简单来讲,如果方形电池也拥有和圆柱型电池一样的行业标准,那么两者在应用上的优劣势基本也在同一水平线上。但软包电池因为设计灵活性则更强,且兼具了重量低、能量密度高等更明显的优势,在未来会成为更多车企首选的电池类型。但反之对于制造工艺的要求也要明显高于前两者,生产、封装中额外的成本和技术要求,都变相加大了新能源汽车的终端售价。所以软包电池极端的优劣势也让一些车企望而却步,目前采用软包电池的新能源车型比例也是最少的。说白了,在成本面前,更多企业还是选择了向其它两者妥协。

另外,单体电池类型只是车企在选择研发方向的角度之一,封装技术也是尤为关键的环节。目前一线的新能源车企都拥有自己的电池实验室,他们在供应商提供的电池原型基础上做二次研发,最后再把研究方案反推给供应商,两者一起敲定所需的电池方案。然后再由自己或者供应商完成封装的工作,最后一步经过缜密的配重布局完成装车。过程中所有环节都存在利弊权衡,也是反推回车企到底会选择哪一类电池类型的关键。

● 拉近甚至反超,中国电池企业与车企的合作共赢

从单体电池到车辆应用,车企与电池企业之间有着密切的合作关系。例如圆柱形电池的应用上,松下与特斯拉保持了多年的技术同盟,美国通用汽车也与LG化学在软包电池技术上达成技术共识。在此之前,三星SDI也与宝马在方形电池上也有大量的技术合作。

电池供应商来决定了可靠的电池基础工艺,车企的二次研发决定了电池应用到车辆上最终续航、配重以及安全这三大主要问题上的表现。三类电池的核心技术曾经长时间的被日韩企业所掌握,也成为了之前新能源车企首选的电池供应商。而近两年,中国电池以及新能源车企与国外相比,不但在电池技术与应用层面有了大幅度的拉近,且在产能、品控以及实际应用表现等层面都有更多话语权,国外车企选择中国电池企业作为首选供应商已经成为常态。

到2018年,中国电池企业已经具备了圆柱、方形以及软包电池制造的全面技术能力,并且在三类电池的单体能量密度上也有十足进步。近几年中,中国电池企业也从圆柱、方形电池向软包电池技术过渡,以宁德时代、力神、国轩高科为首的几家企业正在选择采用软包电池技术路线。

同时,随着国内新能源汽车补贴标准对电池能量密度提出了更高要求,软包技术成为了电池实现轻量化和高密度化的重要手段,今年年初宁德时代、力神、国轩高科三家承担新型锂离子动力电池项目的企业,均选择了软包电池技术路线,单体电芯能量密度均达到300Wh/kg。但其对高制造工艺的要求,也要求着相关后市场技术的提高,例如外包装铝塑膜的工艺和产能,高精密度的叠片、电解液注射和封装设备技术。

2017年新能源乘用车补贴标准

但在通往软包电池的技术之路上,仍有很多现实问题。首先是铝塑膜技术成本高、国产技术水平有限,尤其是在叠片技术工艺上的把控,要求要比卷绕要求更高,品控问题会直接影响电池寿命以及安全问题。想保持产能和品控的同步增长,电池企业与车企间的同心协力更为关键。

总结:在新能源爆发前,都有可能成为趋势

几年前,中国新能源汽车的动力电池以磷酸铁锂方形电池为主,因为当时中国企业自有的圆柱型电池技术以及成本控制能力相比海外并不突出。而在车企角度,可定制化的方形电池更利于快速研发和设计新能源车型。现在来看,为了更快的拿出成绩,当时电池和汽车企业将方形电池作为了过渡性技术,而当前,圆柱形三元锂电池已经成为了新的主流。

但这并不代表谁将会成为最终的技术代表,圆柱、方形以及软包电池目前对于市场而言都具有各自的独特价值,谁能成为新的趋势也同样会受到车型研发速度的影响。而对于我们而言,它们各自的优势能否被车企最终在产品力上最大化的展现出来,才是真正值得我们关心的问题。白猫黑猫,能抓老鼠的都是好猫,软包圆柱,跑的远的都是好电池。(文/汽车之家 姚嘉)

编辑推荐

最新资讯

-

中汽中心工程院能量流测试设备上线全新专家

2025-04-03 08:46

-

上新|AutoHawk Extreme 横空出世-新一代实

2025-04-03 08:42

-

「智能座椅」东风日产N7为何敢称“百万级大

2025-04-03 08:31

-

基于加速度计补偿的俯仰角和路面坡度角估计

2025-04-03 08:30

-

《北京市自动驾驶汽车条例》正式实施 L3级

2025-04-02 20:23

广告

广告